計装記号とは

工場で図面を見ているとPI-001やTIC-101などといった文字記号を見ることが多くあると思います。

これは計装記号というもので、計装機器の機能を簡単に示す記号になり一般的に2~3文字程度で記載されていることが多いです。記号の意味はJIS規格によってある程度決められています。

そのため、ルールさえ理解してしまえばその計器がどのような制御をしているものなのかを簡単に知ることができます。

しかし、計装機器はそれ一つではなく複数の計器などでループ(計装ループ)を組んでいる場合が多く、なかなか初心者にはとっつきにくい分野ではないかと思います。

そこで今回は、計装記号の基本を解説したうえでいくつかの実例を説明していきたいと思います。

皆さんもこの記事を読んで計装記号についての理解を深めてもらえると幸いです。

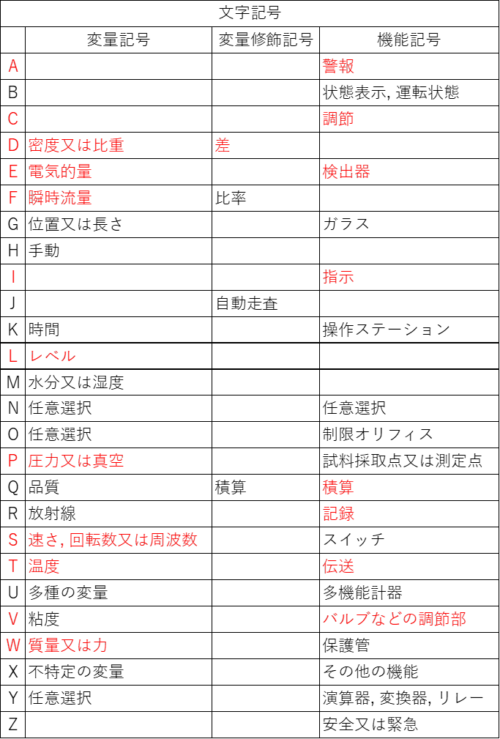

計装記号と記号の意味

計装記号はJISにて以下のように規定されています。

これだけ見ると、もう無理って思う人もいるかと思いますが実はよく出てくるものは決まっています。

今回はこの中でも個人的によく見かける赤字の部分を中心に解説していきたいと思います。

プラントによっては上記の記号に加えて、独自のルールで記号を使っている場合もあるので注意してね。

変量記号

変量記号は「計測対象を示す」記号になります。基本的に計装記号の一文字目に記載されます。

一般的なプラントでよく使用されるのは「P:圧力(Pressure)、T:温度(Temperature)、L:レベル(Level)、F:流量(Flow)」などでしょうか。

言葉の通り、Pなら圧力に関係する計器、Fなら流量に関する計器ということを示しています。

変量記号は直感的にも理解しやすいところだね!

変量修飾記号

これは先ほど示した変量記号を補足する場合に使用されることが多い記号です。

そこまで多く使用されているイメージはないですが、「D:差」などは差圧に関する計器などで目にすることがある気がします。

初心者はとりあえずはあまり気にしなくてもよいと思います。

機能記号

機能記号は「実際計器が何をしているか」を示す記号になります。基本的に変量記号のあとに記載されるため2,3文字目に記載されることが多いです。

複数の機能を持った計器はこの機能記号を複数持つ形になります。

よく使用される文字としては「A:警報(Alarm)、I:指示(Indicate)、C:調節(Control)、T:伝送(Transmission)、R:記録(Record)」あたりでしょうか。

具体的には「A」がついている計器は警報機能を有している、「I」がついている計器は指示値を表示しているといった風にその計器が持っている機能を知ることができます。

複数の機能を有している計器の機能記号は全部ではなく、代表的なものだけが書かれてたりする場合もあるよ。

代表的な計装記号例

前項で計装記号の簡単な見方に関して説明しましたが理解するには実際の例を見てみるのが良いと思います。

今回はプラント内でもよく見かけるいくつかの計装系統を例にとって計装記号を見ていきたいと思います。

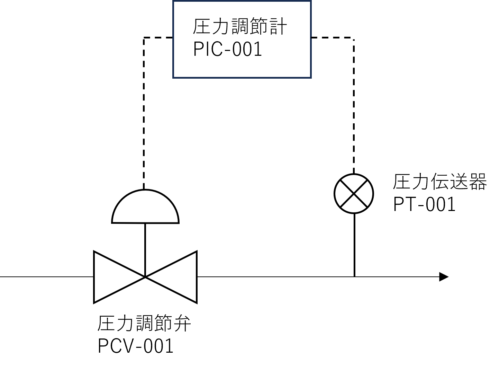

圧力調整 (PIC)

まず、一つ目の例として圧力調整の例を見てみましょう。

一般的な圧力調節のフィードバック制御です。

この時以下の三つの計器が使用されています。

- 圧力伝送器(PT)

- 圧力調節計(PIC)

- 圧力調節弁(PCV)

まず、どの計器も圧力に関する計器になるので一文字目の変量記号は「P」となります。

次に機能記号ですが、圧力を計測しそれを調節計に送っているものは伝送器ですので、「T(伝送器)」となります。

そして実際にプログラムにて圧力を制御する計器では圧力値を見ることができ、調節しているため「I(指示)」と「C(調節)」が使用されます。

最後に実際に圧力を制御する弁は調節をしているため「C(調節)」と「V(バルブ)」が使用されています。

このように一つ一つに計装記号をつけますが、P&IDなどには代表して調節計である「PIC」のみが記載されることも多いです。

ちなみに計装記号のあとの数値はプラント内には圧力制御をいくつも行っているのでそれらを区別するために番号付けをしているよ。

一つのループ内では同じ数値を使用することが一般的だね!

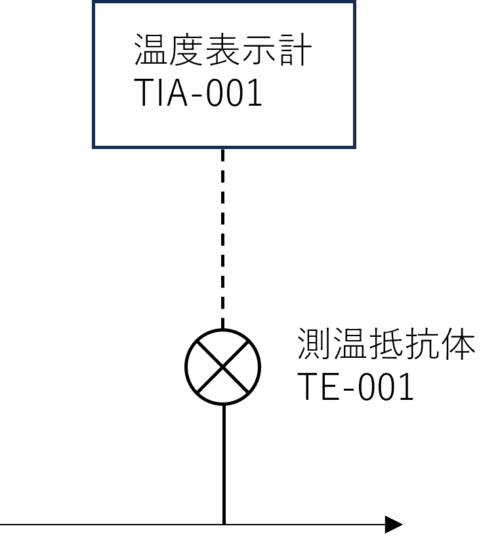

温度表示 (TIA)

次に温度を測定する場合の計装記号例を見てみましょう。

この場合2つの計器が使用されています。

- 測温抵抗体(TE)

- 温度表示計(TIA)

まず、変量記号は温度に関しての計器なので「T」です。

次に機能記号ですが測温抵抗体は温度を検出する機器ですので「E:検出」が使用されます。

そしてその温度を表示する表示計は「I:指示」がしようされます。

今回の場合は温度範囲を超えた場合アラームを出す設定としましたので「A:アラーム」の記号もつけています。

場合によっては「A」は省略され単に「TI」として表記される場合もよくあるよ!

作成者の好みやプラントごとのルールによるところだね。

まとめ

今回は計器記号に関してその記号の意味について簡単にまとめてみました。

計装記号に関して重要な点は以下のことです。

- 1文字目は変量記号と呼ばれその計器が何を計測しているかを示している。(温度や圧力など)

- 2・3文字目は機能記号と呼ばれその計器が実際何をしているかを示している。(調節や警報など)

実際のプラントはここまで単純ではなく複数の計器がかかわって制御を実施していたり、省略されて記載されていたり、工場ごとの独自のルールがあったりと今回紹介した実例よりもわかりにくいことがほとんどだと思います。

しかし、基本的なルールは同じなため計装記号を見ればプラント内の制御を大まかに把握することができます。

皆さんもこれを機に計装記号に目を向けてみてはいかがでしょうか。

コメント